Kunstfeld=Kampfzone?

Kunstfeld=Kampfzone?

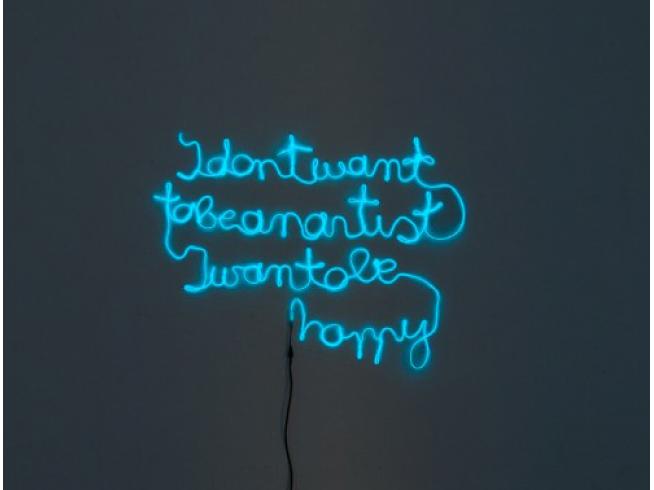

Anna-Lena Wenzel: „I don´t want to be an artist, I want to be happy“ – heißt eine Arbeit von dir. Kann man als Künstler_in nicht glücklich sein?

Marte Kiessling: Doch, klar kann man als Künstler_in glücklich sein! Ich denke, dass Glücklichsein nicht per se davon abhängig ist, was man macht. Man kann immer, egal ob als Künstler oder nicht, glücklich oder unglücklich sein, das hat damit sogar zuerst mal nichts zu tun!

„Kunst machen“ kann auch ein enormes Glücksgefühl bedeuten, eine große Befriedigung, wenn man vor der fertigen Arbeit steht, die Ausstellung gut besucht ist und so weiter …

Allerdings ist es für Künstler meiner Meinung nach nicht leicht, das „Künstler-Sein“ vom „normalen“ Leben zu trennen, und da liegt das eigentliche Problem begraben. Beuys hat vor vielen Jahren gesagt, dass jeder Künstler ist, und dass damit jede Handlung auch eine künstlerische sei. Aber kennen wir nicht alle den Moment, an dem man sich fragt, ob das Leben nicht schöner, leichter, „harmloser“ sein könnte, wenn man etwas anderes machen würde? Wenn man einen regulären Job hätte, mit durchschnittlichem Gehalt am Ende des Monats, mit freiem Wochenende und Urlaub auf Teneriffa mit der Familie?

Und gibt es nicht auch das Klischee des „leidenden“ Künstlers, des einsamen Einzelkämpfers der abhängig ist vom Wohlwollen des Kunstmarktes und seinem ständigen Konkurrenzdruck ausgesetzt ist? Ich stelle mir auf jeden Fall immer mal wieder die Frage, was passiert wäre, wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre.

Trotzdem will ich nicht in die übliche Leier des „Man hat es so schwer als Künstler“ Jammerns verfallen – glücklich sein kann man auch als Künstler, denn - wie sagt man doch so schön: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“

Die Arbeit ist Teil einer ganzen Serie. Was war der Ausgangspunkt für diese künstlerischen „Textnachrichten“, die du aus Leuchtschrift, oder wie es korrekt heißt „electrolumineszenz-wire“, formst?

In der Zeit, als ich mit der Serie begonnen habe, war ich gerade neu von Hamburg nach Berlin gezogen, mein Studium war ein paar Jahre her und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Zeit des „Spielens“ ist vorbei, jetzt geht es ans Eingemachte. Da ich mich damals mit Zitaten berühmter Künstler beschäftigt hatte, bin ich schnell auf Beuys gestoßen, und auf Ben Vautier. Vautier dreht in seinen Arbeiten gern die Zitate von Beuys um – und ich habe dann verschiedenes ausprobiert. Teils habe ich Zitate in der Serie direkt übernommen, teils habe ich Beuys und Vautier vermischt, und teils habe ich eigene Texte geschrieben. Die Serie heißt übrigens auch: „Ben, Beuys and me …“

Im Endeffekt hat die ganze Serie, an der ich auch derzeit wieder arbeite, meine persönlichen Empfindungen sehr gut widergespiegelt. Und trotzdem wollte ich dem Ganzen auch eine gewisse Leichtigkeit geben, denn ich bin ein großer Freund von Humor und Ironie – um nochmal den Bogen zur ersten Frage zu schlagen: anstatt zu jammern, mag ich lieber das subtile Augenzwinkern, das hinter den Zitaten steckt: „Art is a written word“ oder „I am Art – Art is because I am“ wären da gute Beispiele.

Würdest du das Berliner Kunstfeld als Kampfzone bezeichnen?

Hier würden mir sicherlich viele sofort widersprechen, oder andere Meinungen vertreten, aber aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten Jahre kann ich sagen: Nein. Oder zumindest nicht mehr, als die Kunstfelder anderer Städte auch. Klar, Ellenbogen gibt es immer, wir alle wollen Erfolg, ein günstiges Atelier und sowieso gern das größte Stück vom Kuchen. Aber ich würde es gern von der positiven Seite sehen. In anderen Städten habe ich weit größeren Konkurrenzdruck und mehr Kampf und Streit erlebt als in Berlin. In kleineren Städten oder Orten mit überschaubarerer Kunstszene kennt ganz schnell jeder jeden, alle bewerben sich um die gleiche handvoll Stipendien und hinter dem Rücken wird viel gelästert. In Berlin habe ich das persönlich immer als entspannter empfunden. Ich bin ein sehr geselliger Mensch und kenne viele verschiedene Künstler und Kulturschaffende aus den unterschiedlichsten Cliquen, Ländern, Alters- und Erfolgsgruppen und habe das Gefühl, dass ich dadurch auch viel mehr Wahlmöglichkeiten habe, zu sehen, was mir gerade gefällt, anstatt mich mit Konkurrenzdruck herumzuschlagen.

Selbst wenn alle Freunde sich gleichzeitig für einen Preis bewerben, kenne ich am Ende kaum jemanden aus der Auswahlrunde – und das sehe ich als sehr positiv und entspannend an. Wenn dann mal jemand aus meinem Bekanntenkreis dabei ist, freut es mich umso mehr!

Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Stadt noch – leider wird es weniger, dank der momentanen Politik – genügend Möglichkeiten gibt, sich aktiv zu beteiligen, Ausstellungen und Events selbst zu organisieren und mitzumachen, man muss nur aktiv sein! Und hier kann ich wieder den Bogen zum Glücklichsein schlagen – ich bin in Berlin weitaus glücklicher und entspannter, als ich es in anderen Städten war.

Was macht das Künstlersein so mühsam?

Die meisten Künstler schlagen sich mehr schlecht als recht durch den Alltag, finanzielle Probleme, schlechte Bezahlung, Druck durch den Kunstmarkt, prekäre Wohn- und Arbeitssituationen machen den Alltag oft schwer. Dazu kommt, dass die Gelder für Fördermittel radikal gekürzt werden, die Raumknappheit und Nichtbezahlbarkeit exzessiv zugenommen hat und der Großteil der Künstler trotz steigender Mieten und Lebenshaltungskosten nicht besser bezahlt wird.

Hier wäre unter anderem die Politik gefragt, die Möglichkeiten in Berlin nicht sukzessive zu beschneiden, sondern sich darum zu kümmern, dass die Stadt der Anzugspunkt für die internationale Szene bleibt, schließlich hat diese einen enormen Anteil daran, dass Berlin so ein Tourismusmagnet ist. Und hier geht es ja nicht nur um die Kunst, sondern um die gesamte sogenannte Kreativindustrie, Musik, Clubkultur, Theater und so weiter.

Allerdings gibt es eines, was mir immer wieder aufstößt: Künstlersein war und wird nie ein Zuckerschlecken sein. Nein, wir müssen nicht alle unsere Ohren abschneiden und vor einem verrottenden Kaninchen verhungern, weil uns unser Modell wichtiger ist als Essen … aber bei manchen Gesprächen, die man so führt, habe ich das Gefühl, dass viele doch zu naiv an die Sache herangehen. Ich habe Diskussionsrunden verfolgt, in denen sich Künstler, die in guter teurer Klamotte, mit dem neusten iPhone in der Hand dasitzen und sich über die gestiegenen Preise von Latte Macchiatto beklagen, um es überspitzt zu sagen. Und da frage ich mich doch, ob ein gewisser „Reality Check“ schon vor Beginn eines Kunststudiums gut wäre, zum Beispiel als Frage beim Aufnahmegespräch: „Kannst du dir vorstellen, später mal von 1000 Euro im Monat zu leben? – Ja? – Wenn nein, dann denk nochmal gut darüber nach und sei lieber happy als ein Künstler…“