Berliner Trümmerberge

Berliner Trümmerberge

Fotos: Caroline Böttcher, Text: Luise Meier

Auszeit: Trümmerberg

Treffpunkt

Auf der Suche nach der Sprache, die trifft, statt nur zuzutreffen, schlägt Christa Wolf in Was bleibt das Wort Kummer im Etymologischen Wörterbuch nach. Ihr Nachschlagen geht aus von ihrem Gefühl, nicht unbekümmert zu sein. Kummer, bringt sie in Erfahrung, kommt von Schutt, Beschlagnahme, Not und weiter noch: Arrest. Der Bekümmerte ist nicht frei. Er ist verschüttet, genötigt, in-Beschlag-genommen.

Umgekehrt ist aber auch Unbekümmert-Sein nicht Freiheit, sondern Vergessenheit. Vergessenheit, die die vielfach verknotete Wirkungskette abschneidet, die vom Schutt aus in Beschlag nimmt. Die das Chaos der Wirkungen abschneidet, das von der Vergangenheit her den Boden unter uns durchwuchert, das aus dem Untergrund heraus- und in unseren Alltag hineinragt.

Karte auffalten

„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“[1]

Der erste Trümmerberg erhebt sich nicht als geographisch und historiographisch verortbares Phänomen, sondern als Erkenntnisinstrument oder mehr noch als Prophetie im Zentrum der Thesen Über den Begriff der Geschichte Walter Benjamins. Er taucht auf aus einem der letzten erhaltenen Texte Benjamins, 1940 im Exil verfasst. Kurz bevor sich sein Autor umbringt, auf der Flucht, bekümmert von der zeitgenössischen Konstellation von Schutt, Beschlagnahme, Not und Arrest. Der erste Trümmerberg ist nicht einfach Begebenheit in der Geschichte, er ist ein weitaus komplexeres Geschöpf: Er ist das treffende Bild, das die Spannung ausdrückt zwischen Vergessen und Erinnern, in der sich Geschichtszugriffe bewegen. Er ist Bild der realen Trümmer und Kriegsopfer, die von falschen Geschichtsbegriffen produziert wurden und werden. Von Zugriffen, die Erinnern sagen und Vergessen betreiben. Er ist das spannungsgeladene Ineinanderfallen von Vergangenheit und Gegenwart, von Politik und Geschichtsschreibung, Natur und Kultur. Er ist das Bild als die Karte, die uns die Katastrophe der Gegenwart in ihrer historischen Konstellation zugänglich machen kann und auf der wir uns verorten müssen.

Zärtlichkeiten tauschen

Die Berliner Trümmerberge sind als Landschaft gewordene Zitate Benjamins Verweise, nicht nur auf die Totalität des zertrümmernden Zustands der Gegenwart, sondern auch Verweise auf die dünne Schicht ideologischer Überwucherung, die ihn als Natur erscheinen lässt und den Berg als Berg aus Trümmern vergessen macht. Sie sind nicht der vermeintlich direkte Kontakt mit der Geschichte zum Anfassen am Checkpoint Charlie oder in den Museumswelten der Schautafeln. Sie sind der Umweg. Und nur der Umweg hat die Chance, den revolutionären Kerngehalt des historischen Moments zu treffen.

Benjamin geht mit dem Bild vom Angelus Novus diesen Umweg. Sein Gesicht ist uns zugewandt, auf Trümmer starrend, die wir sind und unserem Fortschrittssturm ausgeliefert. Die Tragik der Situation ergibt sich aus der ungeheuren Aufgabe, vor die er uns stellt: aus seinem Blick, aus seinem Anblick die katastrophische Konstellation, in der wir mit ihm stehen, herauszulesen und ihr Einhalt zu gebieten. Ein Umweg – ein verrätselt zärtlicher Aufruf zur Revolution angesichts der Realität der unmittelbaren faschistischen und stalinistischen Gewalt seiner Zeit. Jedoch darf die Engelsgestalt nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier nach einer Sprache gesucht wird, die trifft, statt nur zuzutreffen. Gerade 1940 werden Begriffe an ihrem Kampfwert gemessen, wie es schon 1936 im Kunstwerkaufsatz heißt, an ihrer Brauchbarkeit bzw. Missbrauchbarkeit durch den Feind, der nicht einfach an der Farbe der Uniform auszumachen ist. Die der Indienstnahme durch einen Feind sich entziehen, der selbst erst sichtbar wird, wo die richtigen Begriffe die richtigen Stellungen beziehen.

Geschichte als Aufschüttung von Trümmerbergen, aus denen wir kommen und in denen wir zurückbleiben. Dazwischen liegt die Entscheidung: sich bekümmern oder vergessen. Wo wir ausziehen, in die Trümmergebirge, wo wir im Schutt wühlen, wo wir Scherben suchen und herausreißen aus dem Ort, der das Vergessen markiert, wühlen wir an gegen die immergleiche Logik der Rationalisierung, der Verdinglichung, der Selektion. Wo wir wühlen, widerstehen wir mit den Händen im Boden eingegraben dem Sturm des Fortschritts. In das Beschädigte greifen, den Schadstoff, den Schädling, darunter der eine oder andere Schädel…

[1] Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, IX

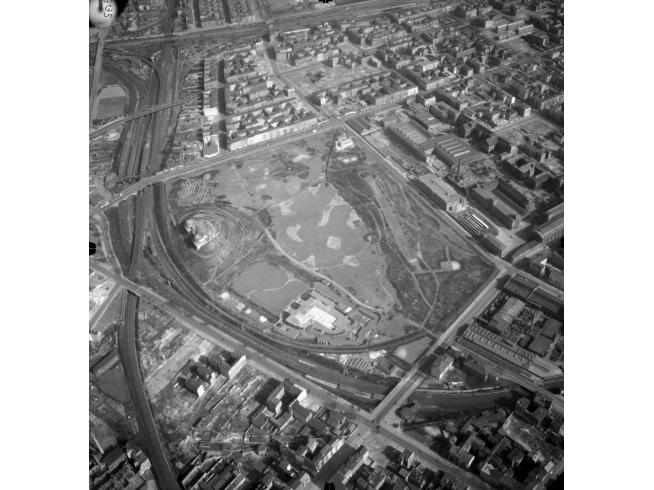

Dies ist ein Auszug aus dem Text „Auszeit: Trümmerberge“, den Luise Meier für das Buch Mont Klamott. Berliner Trümmerberge geschrieben hat. Es ist im September 2025 bei Urbanophil erschienen. Mit Mont Klamott veröffentlicht die Künstlerin Caroline Böttcher ihre zehn-jährige künstlerische Recherche zu zwanzig Berliner Trümmerbergen, die sie mittels Fotografie, der Auswertung und Darstellung von Archivmaterial, Zeichungen sowie Textarbeiten durchgeführt hat. In kartografischen und tabellarischen Überblicken macht Caroline Böttcher grundlegende Daten zu Topografie, Massenaufbau und Entstehungsgeschichte der einzelnen Berge verfügbar. Durch diese Aufbereitung rückt die Bedeutung der Berge zwischen Symbolen der Erinnerung und der Verdrängung in das Bewusstsein; zugleich kann das Buch als Guide für eigene „alpine Touren“ in Berlin genutzt werden.

Fotos:

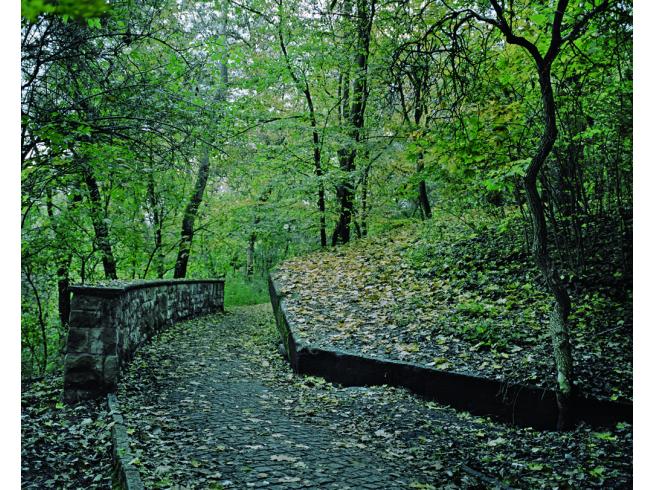

1. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Friedrichshain

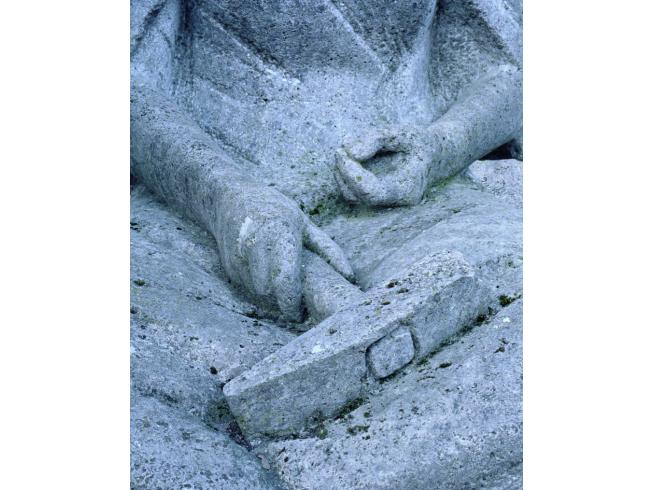

2. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Glasscherbe

3. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Oderbruchkippe

4. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Rixdorfer Höhe

5. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Insulaner

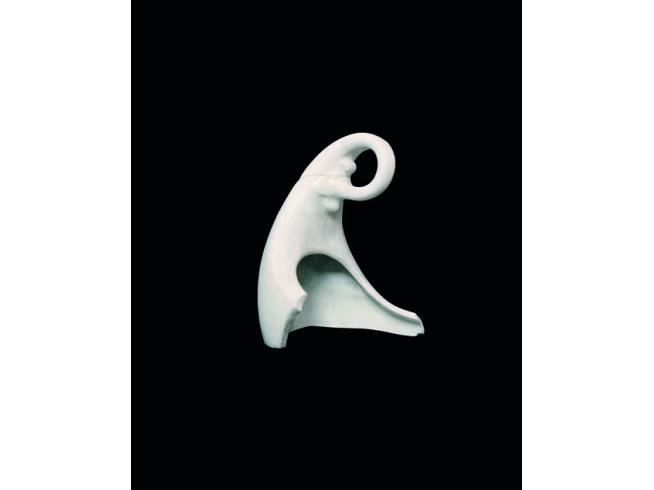

6. Caroline Böttcher, Mont Kamott - Bruchstück Sausciere

7. Humboldthain, 1954; Luftbildarchiv, https://gdi.berlin.de/viewer/luftbilder/#